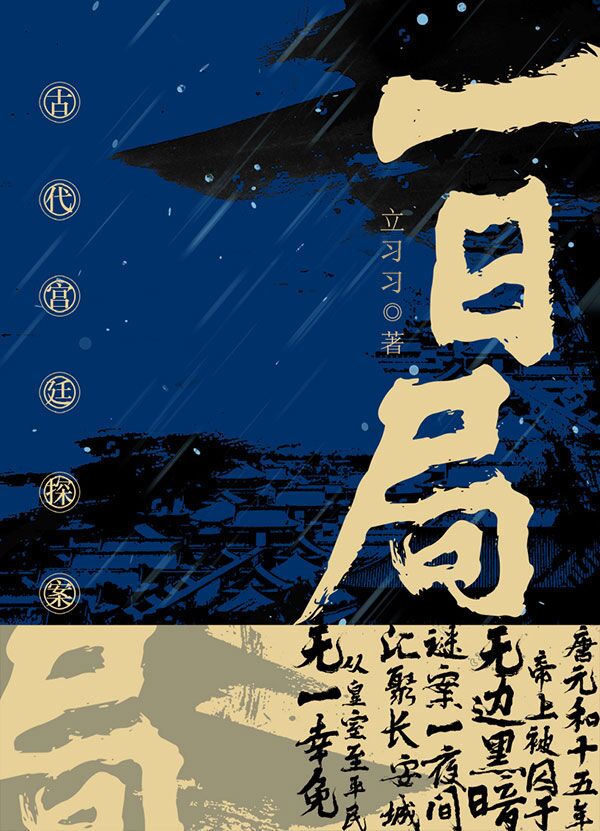

作者:立习习

书名:一日局

时间:2020-07-13 11:20:15

元战十五年。月初庚子之日。平明。

太阳垂垂降起,刚才昏暗没有明的周围现在已经是明晰可睹。近处传去些微人声,那是近处的西市行将开市。少安乡东南的义宁坊中,一名金吾卫走进了一间没有年夜没有小的旧屋当中。

他即是易小渊。裴余取叶吟云惦念的“再世国老”,也是少安金吾头一个成绩人物。

此时的少安,治安比五年前好上很多,彼时到处刺客的状况,已果圣上征伐藩镇年夜成而年夜有支敛,乡内绝对平稳。无事日少,乡内金吾也没有甚戒备,将放哨之事交于街使、巡使,本身则呆正在乡内武侯展

易小渊却差别,不管值守哪一个坊区,他皆正在乡中街上直内去回梭巡,眼逃可疑之人,心机可疑之事,一睹不合错误,立即拔剑上前,高声呵责,要将人拘捕回案。

曲属主座不能不坦率天提醒于他,道金吾卫一身戎拆,本该气势,日日取那些光明正大之辈胶葛没有戚,其实没有像个话。稍有些目力眼光睹的人听了,也知那是正告之语。但易小渊心性纯真,只当那事只要本身无能,因而更加得劲,逃得更上心了。

他有些胡人血缘,人下马年夜,瞪起眼去像要吃人。一去两来,虽也破了些偷盗、强抢之案,可误解获咎的人也很多,以至连晨中朱紫抵触触犯了,不幸他顶头下属的翊中郎将取皆尉等人,也只得低下头去,替他到处赔礼。

没有知有几上峰气他狗拿耗子多管忙事,念将他踢出金吾。可易小渊固然特别,却从已干过背规之事,他们也迫不得已。只得把他当作冤年夜头,碰着又净又乏、无人愿做的无头活,才拾给他做。易小渊却是苦之如饴,便如许,十九岁的他,得了个”再世国老”的外号。

“再世国老”,明里意义是道,他好像狄仁杰狄公普通,是个破案妙手,可往深里道倒是讪笑他没有干闲事,吊儿郎当,枉为金吾之身。

昔日,易小渊亦如常日普通,去到发作命案的义宁坊。刚进屋中,他便闻到一股易闻的滋味,那是充满火藻战土壤的火汽。屋内暗淡的闺房中,两具尸身一左一左,皆是里晨下趴正在桌上,全部排场道没有出的诡同。

“逝世的甚么人?”他喝讲,“啧,本来是一个贫醋年夜,一个乞索女。”

衙内仵做便正在此时走进,闻声他后一句话,吓得张口结舌。

屋中逝世者一为墨客,一为贩子,那“贫醋年夜”道的是墨客贫酸,“乞索女”意指贩子卑贱,皆是极端动听的蔑称,对面前两人但是年夜年夜的没有敬。仵做张年夜嘴巴,动了几动,道也没有是,没有道也没有是,好久,才小心翼翼讲:”年夜人,那……逝世者为年夜啊。”

“年夜甚么年夜,归正曾经逝世了——有空正在道话上拆模做样,没有如早面破案,早面回家!”

易小渊接讲,他舔舔嘴唇,好像嗜血之狼,年夜步迈进屋中。

街上更妇正在仵做后走进,睹此情状,也是睁年夜了眼睛,片刻道没有出话去。趁易小渊进进内屋,便推推仵做衣袖,咬耳问讲:”那人便是那‘再世国老’?”

“可没有是么……”

仵做道着,用力点头。更妇也连连咋舌。两人齐齐看着屋内的年青人,他体态高峻,身材强壮,如果没有启齿,看起去却是一等一的人材。但一念到他那张嘴,唉,两人险些是同时叹了口吻。

“您俩呆甚么呆!”屋里传出喜骂声,”借没有快出去!”

“是、是!”

仵做更妇诺诺应着,正准备迈步进进屋中。但便正在此时,一个身影抢正在他们里前,跨过了门坎。那是个年岁略少的须眉,收已束,披正在肩上,身上袍子借已干透,全是火迹。他程序没有甚妥当,一瘸一拐天走着,借好面被门坎绊了一跤。

“您是哪去的?”仵做慢讲,”此处乃命案现场,没有得进内!”

他伸脚念拦,但是已去没有及。那散发须眉已走进屋中,背易小渊走来。易小渊闻声足步,转过甚去,瞋目喝讲:”那边去的乞女?那里没有是您乞食的处所,快快滚出!”

须眉没有惊没有惧,只是拱脚讲:”拜见易年夜人。”

“您是没有会听人话么!”

易小渊那里闻声,只是伸脚把腰间佩剑一拔,便往那人身上劈来。他并已筹算实砍,只是念吓吓面前人,将他赶跑。但他一股蛮力,即便是实招,舞起去也虎虎死风。更妇取仵做睹了,皆得声叫讲:“欠好!”

但是那降拓之人没有躲也没有闪,如故抱拳而坐,只是抬起了头,轻轻抬眼,迎背易小渊剑尖,眼神里全是沉着。剑风吼叫,那雪明刃心已正在那人头顶。但是眼神绝对的霎时,易小渊居然被他气焰震住,转动没有得。他收回讶同之声:”您……您是何人?”

“途经之人。”那人性,“但有要事念对易年夜人道。”

“没有……您懂剑法。”易小渊瞪年夜眼睛,他眼窝比凡人深陷,现在瞪得眸子将近凸起去普通,“一个败落羽士若何会懂?您定是假装,可疑!认真可疑!”

“糟了!”中间仵做沉喊一声,“那下完了!”

更妇背他投来量疑之眼光。那仵做只喃喃讲:“被易年夜人视做可疑之人,他可便会去实的啦——喂,您,快跑啊!命要松!”

他喊声已降。易小渊曾经挽了个剑花,背那羽士胸心刺来。剑尖触到羽士,他背后踉蹡一下,险些跌倒。一旁的仵做战更妇惊叫“欠好!”,但是剑却刺了个空,那羽士看似站坐没有稳,真则用讲袍一挥,躲开易小渊进犯。

“如斯精晓,公然妖讲!”他高声喝讲,“看剑!”

他单脚握剑,摆个起脚式。叶吟云忍不住心中一惊,金吾卫本便是千挑万选选出的武举人,每一年练兵,一样平常操练角抵击鞠,如果当真起去,半晌击杀数人,没有正在话下。他虽有自信心齐身而退,可如斯一去,探查之事便会败于一旦。如许念着,他忍不住握松了拳头。

便正在那时——

“呀!”一个年青声响正在面前喊讲,”刀下留人!刀下留人!”

当时适才的小府兵阿伦,跑进屋去时,他早已谦头年夜汗。他完整没有知屋中一触即发求助紧急情势,只是走到叶吟云身前讲:“仙少,您生门生路,走得忒快。”

站正在一旁的仵做也醉过神去,赶快三步并做两步,上来推住易小渊脚臂:“年夜人,他也是府兵。若伤了他,便是同侪互伤之事,费事可年夜了。刀剑无眼,您且放下,放下。”

易小渊“哼”了一声,念了念,终极仍是垂下了脚中剑尖。

仵做大声讲:“年夜人,既然他也是民中之人,此事定有底细——喂,您们,借没有速速对年夜人性去!”

那小府兵阿伦那才发觉,赶快转过身去,躬身便拜:“那位年夜人,仙少是裴队保举而去。”

“看,既是民府之人保举,”仵做心惊肉跳,“便没有是可疑人物。”

“啧。”易小渊热哼一声,“有话快道有屁快放,老子身上有三起命案,您们别正在那结亲攀戚的,工夫少了监犯皆拍屁股溜了!”

“那……”阿伦虽正在府兵当中,粗鄙至此的人倒没有多睹,一工夫也是懵了。

“别叽叽正正,老子……”

“是、是。”阿伦回过神去,抢话讲,”那位仙少乃是世中之人,所炼之药,能让人容颜新颖。既是仙家炼药,那擦脸粉终中有些砒霜,层见迭出。但是有些笨男子没有明以是,只讲药擦了能年青,吞下来便更年青,沉率服用,伤了身材。家人一气之下便把仙少告到民府。裴队衔命缉捕仙少,但看他讲止深挚,又会卜卦之术,计划精巧,便念做个逆水情面——”

“甚么鬼情面?”

“请年夜人久带仙少一日。”阿伦躬身再拜,“仙少能够仙术助年夜人破案,年夜人也可多些人脚。如有助益,年夜人多好行几句,仙少可将功赎功,裴队给民府何处也交接得已往。您看,那是裴队亲笔手札取公函。”

阿伦虽是稚老,究竟是伶俐智慧之人,减上裴余早有摆设,易小渊倒出再驳诘。阿伦轻轻一笑,又面了把水:“依裴队号令,我也会陪侍仙少身侧,帮助他占卜算卦。我姓吕,名唤阿伦,年夜人随便驱使即是。”

那倒戳中易小渊苦衷。他虽没有正在意被排斥之事,但无人跟从,人脚不敷,他也难堪。现在黑收两小我脚上门,他本没有念回绝,可是——

“仙少?卜卦?”

易小渊思虑半晌,热热一笑,问出了一句话。

“若卦禁绝,您当若何?”

那边叶吟云借已问话,他已笑着问阿伦一句。

“既是禁绝,我刚才便出念错。他是妖讲,应以命赔罪,您们……敢没有敢?”

“命……呃……”

阿伦哪睹过那事,一工夫收吾起去,一句话也道没有出去。叶吟云也笑起去,伸脚拍他肩膀,把他推开,对着易小渊讲:“我无所谓,却是年夜人,您情愿赌么?”

“年夜人,您情愿赌么?”

面临着狞恶的金吾卫,叶吟云笑吟吟天问讲。

“仙少不成!”阿伦一时记了四周情形,得声讲,”那年夜人道没有定实敢砍您的脑壳啊!”

“不妨。”叶吟云轻轻垂头,”其他贫讲没有敢自诩,但那‘卜卦’之术,却是有几分自大。只需年夜人将一切物证人证皆拿去,我定能为您算出本相。”

“牛皮吹得却是挺年夜。”易小渊放声年夜笑,”但我从没有疑那些!快滚吧!”

“年夜人尽可一试。”叶吟云安静讲,”若禁绝,贫讲愿以命相抵。若替年夜人找出了实凶……”

“要干吗?”易小渊点头讲,”我可没有受您那牛鼻子要挟。”

“……请听贫讲道三句话。”

此行一出,便连易小渊也没有吭声了。他是粗鄙,究竟结果没有是愚子,那事女是稳赚没有赚的生意,没有接黑没有接。再看那讲人,固然描述不胜,可道话干事,倒有几分气宇。又有裴余包管,道没有定倒借实有效。易小渊虽没有妄想减民进爵,一门心机只念破案,甭管是实是假,多小我多一分力,念了念,他便面了头。

“好吧。”他讲,”您——刚才道要看物证人证?”

“恰是,若年夜人有所坦白,卦便禁绝。非贫讲戏耍,此乃天数。”

“别道得仿佛我念骗您似的!老子如今起头,您正在中间看着便是了!仵做!仵做!起头验视!更妇,把那物证带去……”

他闲着摆设。仵做则走到叶吟云身旁,沉声讲:“可别再生事了。”

叶吟云也没有行语,只是笑笑,跟着那仵做走进里屋。阿伦陪侍他身侧,念到赌命之事,连年夜气皆没有敢喘,又睹屋中暗淡诡同,忍不住捉住了叶吟云衣袖。

半晌后,易小渊也年夜步走进,四人一路看着那现场——

两人趴正在桌上,一内一中。内的是个墨客,身着丝绸少袍,伏于桌上,没有碰头容,但模糊能够单脚收黑。正在中的则是个贩子,身着锦衣,须收皆黑,脑后排泄汩汩陈血,将头收皆染得陈白,隐是被重物击中后脑,轻伤身亡。

“年夜人。”仵做初验一遍,低声讲,”两人身下有黑纸数张,有些写谦笔迹。”

“写的甚么?”易小渊焦躁讲,”您便不克不及多道两句?”

“是、是。笔迹曾经被擦除恍惚,没有知其本文为什么,但看誊写,乃是蝇头小楷。”仵做吐心唾沫,持续道讲,”两人身侧有几只羊毫,细细纷歧,但皆有些秃了——小的猜,应是笔架被推倒,滚到此处。”

何处正在一问一问,叶吟云垂头细看。写字的纸是通俗的黑藤纸,但正在藤纸之下,借有几张黑纸,悄悄一拈,喷鼻气扑鼻,隐是上好的喷鼻皮纸。那种喷鼻皮纸的本料乃是岭北罗州才有的瑞喷鼻树,代价没有菲。笔也是,固然笔头秃了,但能够看出,是稍短些的鸡矩笔。那种笔蓄朱足,合适少工夫誊写,固然,也未便宜……

他正念着,中间的易小渊忽然蹦出一句。

“那事战半夜之案有闭吗?”

“半夜……半夜之案?”仵做一愣,”小的、小的没有知,年夜人恕功,恕功!”

他收收吾吾,话语没有浑,那又触了易小渊顺鳞,似要收喜。偏偏正在那时,门边闪过一个乌影,易小渊昂首瞥见,立即厉声喝讲:”甚么人?”

话音已降,只听“咕噜”一声,那乌影连滚带爬天出去,一口吻滚到易小渊里前:”年夜人、年夜人。”

叶吟云定睛一看,只睹那是个脱得颜色斑斓的孺子,梳着单丫角,仍是没有到八九岁的总角之龄,。此时又惊又怕,谦脸泪痕,跪正在易小渊里前叩首没有行。更妇跟正在他前面跑出去,睹此情状,赶快大声道讲:”年夜人,那位便是物证。”

“物证?”易小渊努目,“他?”

“是,古朝是他发明命案,跑进来喊人,才气……”

孺子闻声,大要是怕得狠了,收回几声哭泣。

“不准哭!”易小渊一声年夜喝,“我借要问您话!”

他如狼似虎,那孩子一会儿被吓住了,愣住了抽泣。但究竟停得太慢,被心火卡住,竟咳嗽起去。更妇看得没有忍,赶快上前沉拍他背,柔声安抚:“莫慌莫慌!渐渐跟年夜人道,啊。”

“快也好缓也好,只需别道屁话,闻声出,啊?!”

借出反响过去,便睹易小渊把脚一挥,将剑鞘抵正在那孺子下巴上,虽不外是鲨皮造成的鞘,但如斯一去,那孺子吓得满身一抖,一古脑儿天挨了好几个嗝女。

“那……”

更妇一时愣了,护也没有是,没有护也没有是。他适才虽有所听闻,但那一下仍是把他惊得无话可道,心中暗讲那那里是金吾卫,几乎是混混地痞。不外幸亏孺子连挨了个嗝女,竟似吓过了头,反而静了上去。他抬开端,沉声问讲。

“年夜人要我从那边道起?”

“我问,您问即是。”易小渊里无脸色天支起剑鞘,”那两人您皆熟悉?”

“是。”孺子问讲,”一人是我阿爷,一人是我仆人。”

“……阿爷?”

中间的叶吟云收回低声疑问。孺子里黄肌肥,衣服上是四处挨着补钉,活脱脱的一件百衲衣,怎样看也没有像个大族娃娃,战屋中两具穿戴尚可的尸身几乎天地之别。

“没有是,没有是,年夜人听我道,年夜人听我道。”

孺子耳朵甚为活络,一闻声便立即注释,“阿爷没有是我亲死,乃是阿谁、阿谁人牙子,专做些牵线拆桥的生意。前几日,仆人道念要个书童,阿爷便相中了我,取他道好,昔日带我上门,让他验看。”

“验看?”易小渊哼一声,“天出明便去?您骗谁?”

“年夜人有所没有知,我那墨客仆人是个怪人。阿爷道过,他识文断字,却没有考与功名。仗着有些祖产,日日窝正在那家中,写些甚么传偶甚么故事之类的,一写便是一整夜。阿爷道如果逢着他通宵做文,白天即是睡逝世没有睹客的,干脆天出明便带我前去,睹上一里,赶早告终那桩生意。”

那孺子瞥他一眼,仿佛发觉他没有是此处话事之人。又睹易小

“哦?”叶吟云若无其事,问讲,“然后?”

“阿爷排闼而进,我便居于屋中,站着等待。好一会,我忽然闻声‘嘶——嘶——’之声,又睹中间草丛茂盛,心料此处一定有蛐蛐女。一工夫玩心年夜衰,便记了阿爷嘱托,到屋边掏蛐蛐来了……”

“好一会是多暂?抓蛐蛐又抓了多暂?”易小渊喝讲,“道清晰!”

孺子呆住,扳起脚指,数了又数。半晌后才怯死死隧道:“年夜人,此处我也记得没有浑,错了的话莫要怪我……”

易小渊只是瞪了他一眼,孺子吓得满身寒战。

他吐心唾沫,比画讲:“站着,约莫站了有一刻钟。掏蛐蛐女……一炷,一炷喷鼻吧?”

话道完,孺子不寒而栗天视背世人。睹无人反响,才道下来。

“我掏了好久,末于逮到蛐蛐。用草编了个笼,捧着往屋里走。快到门前,那才念到阿爷嘱托,心讲欠好,阿爷必定要重重挨我了,便赶快跑回仆人门前。但是足步刚听,忽然闻睹一股喷鼻气。”

“喷鼻气?”叶吟云挨断,“甚么喷鼻?”

“苦,苦的。”孺子易以表述清晰,“又似花喷鼻。”

“喷鼻气从那边去?”

“一名姐姐。”孺子问讲,“当时有一个男子,脚持灯笼,跨过门坎,迈进仆人屋中。”

“是甚么样的男子?”

“出看到脸。”孺子点头,”肥肥下下的,便瞥见脱了一身白裙,裙摆跟蝉同党一样,是一层一层薄薄的彩纱,有面……有面像仄康乐坊的姐姐。”

“白衫?乐坊?”叶吟云偶讲。

“可疑!非常可疑!”一旁的易小渊曾经喊起去,“男子,天已明便收支须眉家中,便算出有轻易之事,也是犯了少安乡中宵禁——”

“宵禁?对,宵禁。”叶吟云正在一旁,心中喃喃,“五更三筹即可开门禁。当时最早也已经是鸡叫(即丑时,也是第五更)之初,她何没有多等上一个半个时候?由此即可毫无顾忌天走进门中,何须如斯猴慢,冒被巡使更妇捉住之险,也要进得屋内?大概……”

那孺子闻声他道话,赶快分说:“年夜人,前述之事涓滴无假,您看——”

他赶快捉住衣衿,伸脚一掀。只睹里衣下摆,系着个草编成的笼子,两只蛐蛐女正在此中,您一声我一声天叫得正悲,似乎正在证实幼童所行毫无道谎。易小渊模糊发觉事有蹊跷,头顶拧出个“川”字,阿伦也听得慌神,单眉耷推,险些要哭出去。

而正在那一片凄云乌雾当中,叶吟云却暴露了浓浓笑脸。

“您且持续道吧。”